大马每30华男1患大肠癌 45岁起定期筛查 切息肉能救命

Sin Chew Daily

September 24, 2025

医句话:

大肠癌是可以预防的癌症,关键在于及早发现并移除具有癌变风险的息肉,才能避免大肠癌的发生。而要发现息肉,不二之法便是定期筛检。大肠癌初期通常毫无症状,若等到异常出现才求医,往往已届晚期,存活率大减。

“在马来西亚,大肠癌是第二大癌症,仅次于乳癌,在男性中则位居第一。近10年来,大肠癌更有明显年轻化的趋势。

但疾病日益普遍的同时,医疗技术也在不断进步。近年广受关注的人工智能(Artificial Intelligence,AI),现今也能应用在大肠镜检查上,帮助早期发现有癌变风险的息肉。另外,透过内视镜黏膜切除术(Endoscopic Mucosal Resection,EMR),即使较大的息肉也能移除,无需开刀。

研究发现,不同种族的大肠癌风险会有所差异。在我国的民众当中,华人属于最高风险。据统计,华人男性中,每30人就有1人在一生中有机会罹患大肠癌,可说是相当常见。

家有肠癌史 风险增两倍

年龄是大肠癌最主要的风险因素,随着年纪增长,罹患风险也会上升。其次是家族病史,若家族中有1位成员罹患大肠癌,风险会增加2倍;若有2位家属患病,风险则可能提高至3倍。

生活习惯,如抽烟、过量饮酒、肥胖等,也会提高罹癌风险。至于饮食方面,摄取过多红肉也可能与大肠癌有关,但影响并不强。近5至10年间,研究也发现某些细菌感染可能增加大肠癌风险,如大肠杆菌(E. coli)及梭杆菌(fusobacterium)。若曾受这些细菌感染,风险会略有上升。

息肉无症状 15年内癌变

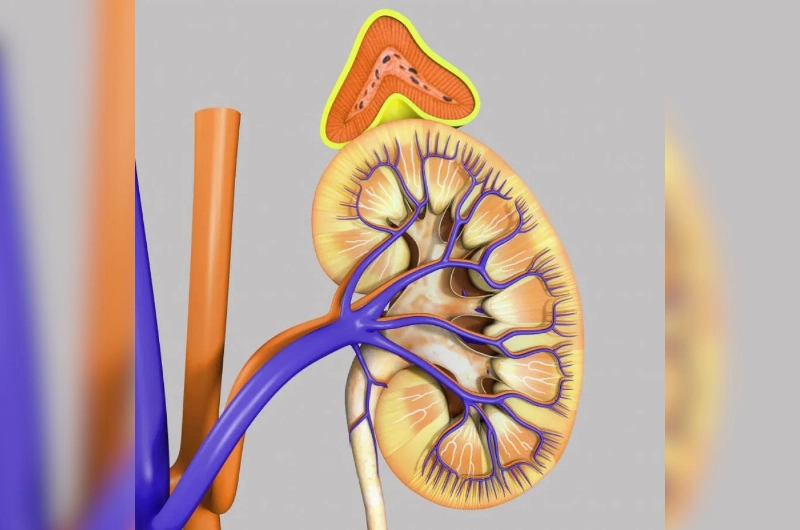

大肠癌都是从生长在大肠表面、小小的良性息肉(polyp)演变而来。息肉会随着时间增大,并可能在5至15年间逐渐癌变。

问题在于,息肉并不会引起症状,即使已发展至早期的大肠癌,患者也未必会出现异常。若仅依靠症状来发现疾病,等到有症状时,通常已经是第三或第四期。从癌症登记局(cancer registry)的数据来看,将近70%的大肠癌病例确诊时已处于这个阶段。因此,定期筛检极其重要。

当大肠癌发展至较晚期时,常见的症状包括排便习惯改变,如便秘或腹泻;腹部疼痛;排便出血,可能是鲜红色或颜色较深的血;体重无故下降;部分患者也可能在血液检查中发现血红素(haemoglobin,Hb)原因不明地下降。

有家族史?40岁或提前10年查大肠

预防胜于治疗虽是老生常谈,但确实,只要能成功预防大肠癌,便能免受病魔的折磨,而最有效的预防方法,莫过于定期筛检,以及早发现并移除有癌变风险的大肠息肉。

根据全球指南,凡45岁以上者,无论是否出现症状,都应该开始定期接受筛查。其实根据2017年的指南,是从50岁开始筛查,但随着大肠癌日益年轻化,建议的筛查年龄已下调至45岁。

若有家族病史,则建议在40岁开始筛检,或比家属确诊的年龄提早10年,以较早者为准。举例来说,若家族中有人在45岁时确诊,那么其他成员就应该从35岁开始筛检。

至于往后筛检的间隔,则是按照首次大肠镜的检查结果作出的风险评估而定夺。若在检查中没有发现任何息肉,一般建议5至10年后再复查;若发现息肉,则需更早复查,取决于息肉的数量、大小、种类等。

年轻就“中招” 或有遗传基因

大肠癌中有一个特别的分类,与某种遗传基因有关,一般在年轻时期发病,包括遗传性非息肉大肠癌(Hereditary Non-polyposis Colorectal Cancer,HNPCC)或家族性腺瘤性息肉病(Familial Adenomatous Polyposis,FAP)。

若有家族成员在年轻时患上大肠癌,建议接受基因检测;若证实携带相关基因,则需要在更年轻时期开始筛查,且筛检的间隔也需更频密。

大肠癌存活率较乐观

大肠癌相对乐观的一点,是相比其他癌症,它的存活率较高。尤其是若能在早期发现,存活率会比晚期高出许多。

数据显示,第一期的大肠癌,也就是肿瘤仍只局限于大肠表面(黏膜层与黏膜下层),尚未进入更深层的肌层,且癌细胞未扩散至淋巴结及其他部位,患者的5年存活率可超过90%。

第二期大肠癌,则是肿瘤已侵入肌层,但癌细胞仍未扩散至淋巴结或其他部位,5年存活率约为80%。

到了第三期,癌细胞已扩散至淋巴结,但尚未扩散至身体其他部位。在这种情况下,患者需要接受肿瘤切除手术并配合化学治疗,5年存活率约为60%至80%。

第四期,即癌细胞已扩散至身体其他部位,患者的5年存活率仅有5%至10%。

肝肠胃内科顾问

大肠镜 筛查黄金标准

既然早期发现如此重要,那么筛查有何种方式呢?

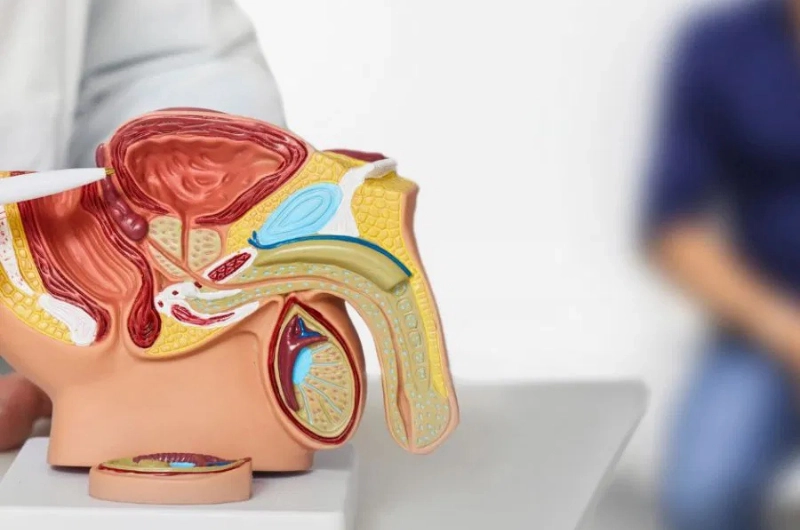

大肠癌筛查的黄金标准仍是大肠镜检查(colonoscopy)。如大家所熟知的,大肠镜检查即将内视镜放入大肠进行检查,患者需在检查前服用泻药清洗肠道。

若患者不偏好进行大肠镜检查,也可以透过其它方式,包括粪便检测、电脑断层扫描结肠影像(CT colonography)等先排查大肠癌。若发现异常,才进一步接受大肠镜检查。

粪检或CT阳性 仍需大肠镜确诊

粪便检测主要是检查粪便中是否含有血液,但粪便带血未必与大肠癌有关,也可能由发炎或非癌性肿瘤引起。因此,若粪便检测呈阳性,仍需进一步接受大肠镜检查确认。若检查未发现异常,则建议每年或每2年再重复粪便检测一次。

目前粪便检测主要分为粪便免疫化学检测(Fecal Immunochemical Test,FIT)与粪便潜血检测(Fecal Occult Blood Test,FOBT)。新一代的FIT较传统的FOBT更敏感、准确,已取代后者成为标准的粪便检测方式。

随着技术发展,目前医学界已推出分子粪便检测(molecular stool test),即从粪便中检测特定肿瘤标记,准确度可高达90%以上。不过,即使结果呈阳性,仍需进一步接受大肠镜检查确认。此检测目前价格仍相当高昂,能提供的医院也有限。

CT结肠影像,又称虚拟大肠镜,是利用CT扫描生成大肠影像以进行检查。但同样地,若影像中发现息肉,仍需接受大肠镜检查以确诊。

深度镇静下进行 大肠镜并不痛

事实上,对于不排斥接受大肠镜检查的患者,仍建议直接进行大肠镜,因为它同时兼具诊断与治疗的功能。检查过程中若发现息肉,医生不仅可以进行采样活检,也能直接将息肉取出。

许多人对大肠镜检查有所抗拒,主要是担心过程会不舒服或疼痛。但其实,大肠镜一般是在深度镇静下进行,患者不会感到不适。虽然检查前需要清肠,确实稍有不便,但若能借此预防大肠癌的发生,仍是值得的。

即使检查时发现有癌变风险的息肉,需要透过内视镜手术移除,风险也极低。内视镜手术可能带来少量出血,但通常都能轻易处理;至于另一项风险即穿孔,在大肠手术中非常罕见,发生几率仅约3万分之一。总体来说,内视镜手术的安全性极高。

传统大肠镜漏诊率达20%

现今医学上甚至能将AI技术应用于大肠镜检查!当然,这并不是指AI取代医生来操作大肠镜,AI所扮演的角色,就像替医生多添一双‘眼睛’,协助观察影像。

在检查过程中,医生会一边从熒幕上仔细查看大肠内部,以寻找息肉的踪迹。然而,寻找息肉并非易事,有些非常细小,有些呈扁平状,甚至有些呈透明状,与正常组织融为一体,难以辨识。数据显示,大肠镜检查的漏诊率可达10%至20%。

AI辅助提高侦测率

而在现今的AI辅助大肠镜检查中,AI会同步分析影像、侦测并标示出疑似息肉的位置,再由医生作出专业判断。研究显示,AI辅助大肠镜检查可让息肉的侦测率提升约10%。目前,我们医院已有采用这项技术。

AI的运作原理是透过大数据学习,先将大量大肠镜影像输入电脑,‘教’它分辨高风险与低风险的息肉。虽然AI暂时还无法达到百分之百准确,但随着更多患者的扫描影像被输入数据库,它所累积的‘知识’会越来越多,便会变得更‘聪明’,判断也会更精准。可以预见,在不久的将来,AI辅助大肠镜检查将发挥更大的作用。

5公分息肉 不开刀也能取

刚才提到,预防大肠癌的最佳方法,就是在息肉尚未演变成癌症之前将其移除,而移除息肉并不一定需要开刀,其中一种方式便是内视镜黏膜切除术(Endoscopic Mucosal Resection,EMR)。

早在十多二十年前,若大肠内的息肉体积较大,肠胃科医生往往难以透过内视镜手术取出,因为风险太高。即使息肉还不是癌症,医生也只能把患者转介到外科,接受开刀治疗。但随着技术进步,如今我们已经能够处理更大的息肉,那就是透过EMR。这项技术可应用于直径达4至5公分的息肉。

黏膜下注液 让病灶隆起

在EMR的过程中,医生会先在大肠黏膜下层注射液体,让病灶隆起。若病灶无法隆起,可能意味着下方组织已有疤痕,甚至存在癌细胞,风险较高,这时可能需要转介到外科接受手术。

病灶隆起后,再放入直径约1.5公分的圈套器(snare)。医生会一边调整位置,用圈套器把病灶套住并收紧,同时通电,利用热能烧灼并切开组织,最后将病灶移除。若息肉大于1.5公分,则需要分成几个部分切除。

癌变位置浅表 EMR助力根治

EMR一般用于体积较大的息肉。即使息肉已发展成第一期大肠癌,在某些情况下仍可透过EMR移除。这通常适用于外科手术风险较高、不适合开刀,或单纯不愿接受外科手术的患者。若癌变位置较浅,部分患者仍有机会透过EMR达到完全根治。

总括而言,大肠癌虽是很常见的癌症,但并不像胰脏癌或肺癌般难以预防。因为大肠癌都是从良性息肉开始,只要透过定期筛检及早发现,并移除息肉,就能避免大肠癌的发生。

当然,控制体重、戒烟、减少饮酒、少吃加工食品、高糖分食物与红肉,也有助于降低风险。但最重要的,仍是进行筛检。现今的大肠镜检查技术已相当成熟,过程一般不会引起不适,安全性极高,盼望民众抛开顾虑,勿讳疾忌医。”

【3大沉默杀手实体论坛预告】

曾瀚庆医生将会联合心脏内科顾问李立群医生、血管及血管内腔外科顾问陈楷栋医生,于9月27日(周六)下午2点,在八打灵再也星洲日报总社B2礼堂主讲“3大沉默杀手”。读者也可透过医识力脸书(www.facebook.com/easily.sinchew/)收看论坛直播。

Source

大马每30华男1患大肠癌 45岁起定期筛查 切息肉能救命 (星洲日报,2025年9月24日)

Reference